Sie nahm ihren Anfang im Spätsommer 1981 im Schweizer Jura, welchen ich aufgrund eines internationalen Sternritts zur 2000-Jahr Feier nach Solothurn (Schweiz) überquerte, und dabei Kopf und Kragen für Pferd und Reiter riskierte, um dieses – lediglich mit einem Kompass ausgestattet – an einem Tag zu bewerkstelligen. So kam es wohl zwangsläufig zur Absturzgefahr auf einer sehr abschüssigen und glatten Felsplatte, und ich musste in Anbetracht der Situation realisieren, dass die erst zwei Tage zuvor aufgenagelten und mit Hartmetallstiften versehenen Hufeisen dem Pferd keinerlei Halt boten. Aufgrund dieser Erkenntnis beschloss ich zukünftig auf Eisenbeschläge jeglicher Art zu verzichten, und meinem Pferd „Chico“ gab ich das Versprechen, ab sofort vermehrt auf seine Hufe zu achten und Sorge zu tragen, sie zukünftig unbeschlagen aber so tüchtig als möglich werden zu lassen.

Zwar hatten Chico und ich den Ritt infolge unserer Leistung insgesamt als Sieger der Einzelreiter beendet, heute weiß ich aber, dass dem Beginn der Huforthopädie der wahre Sieg zusteht. In der Folge schärfte ich meinen Blick für die Bedürfnisse der Hufe meines Pferdes, und erkannte die Möglichkeiten sie dann in tüchtige Zustände versetzen und erhalten zu können, wenn ich auf die üblichen, althergebrachten Ansichten verzichte, mich stattdessen den sehr speziellen physikalischen Wirkungsweisen an den Hufen zuwende, und bei meinen Hufbehandlungsarten eben diese hufphysikalischen Vorgänge fortan berücksichtige. Was als Fürsorge für mein Pferd begann, entwickelte sich in der Folgezeit zunächst zur vielfältigen Hilfestellung bei Hufproblemen im reiterlichen Umfeld, und unaufhaltsam zu dem Hauptberuf „Huforthopäde“.

Es folgten 19 harte Lehrjahre mit ambulanten Hufbehandlungen in Deutschland und angrenzenden Ländern, und im Jahr 2000 die Gründung der Lehreinrichtung Deutsches Institut für Huforthopädie® (DIfHO®) mit dem Ziel meine Entdeckungen und mein erworbenes Wissen an andere Personen weiterzugeben. Inzwischen haben etwa 500, meist weibliche Personen im DIfHO eine huforthopädische Lehre mit Erfolg abgeschlossen und tragen mit dazu bei, die allgemeine Hufsituation in Deutschland und weiteren Ländern zu verbessern.

Im gleichen Jahr eröffnete ich eine Huf-Rehastation, in welche Pferde mit den unterschiedlichsten und ambulant nicht (mehr) behandelbaren Hufen zur Rehabilitierung aufgenommen wurden. Die Pferde-Patienten aller Rassen und Abstammungen kamen aus Deutschland und angrenzenden Ländern und galten als austherapiert, was in Anbetracht der Hufsituationen meist auch deutlich zum Ausdruck kam.

Zum Ausdruck kam auch, dass insbesondere die Hufe der Pferde aus stationären Behandlungen in Pferde-Kliniken die nachhaltigsten Nachweise für völliges Unverständnis der Materie nachwiesen, schon weil dort selbst bei völliger Ergebnislosigkeit unbeirrt nach den gleichen Ansichten und meist sehr ausdauernd fehlbehandelt wurde. Häufig, weil die Hufe als Verursacher einer Problematik aus der Diagnostik herausfielen, aber immer auch aufgrund eklatanter Unkenntnisse über den Gesamtkomplex Huf und sein Korrelieren mit den Bewegungs- und Stützorganen der Einhufer. Die Konfrontation mit der oft nur unwilligen Herausgabe ihrer Patienten aus Kliniken, mit völlig inakzeptablen und nicht nachvollziehbaren Diagnosen, Behandlungen und deren Folgen an den Hufen hatte mir das ganze Dilemma deutlich gemacht, in welchem die Pferde und deren Besitzer sich spätestens dann befinden, wenn Hufprobleme und/oder solche der Bewegungsorgane auftreten.

Was während meiner an den Hufen aktiven Jahre ebenfalls erkannt werden musste, ist die mangelhafte und nur einzeln vorhandene Bereitschaft der Tiermediziner zur Kooperation mit einer physikalisch und physiologisch wirksamen Heilbehandlungsart, die sich nie als deren Konkurrenz verstanden hat oder versteht, sondern als eine weitere Behandlungsform – zum Vorteil der Pferde, ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens.

Auch, wenn die Huforthopädie in den Fakultäten dieser Welt keine Beachtung findet, so kann sie dennoch eine ihnen nicht bekannte Option darstellen, und der Weg aus so vielen Problemen sein, mit denen man sich als Tiermediziner in der Pferdepraxis häufig konfrontiert sieht, und dann meist sein Heil in antibiotisch wirkenden Medikamentengaben sucht.

Es schließt sich an die traurige Gewissheit, dass dieser unwürdige und die Pferde verachtender Zustand sich so bald nicht bzw. nur sehr langsam ändern wird.

Bedeutsamer und nachhaltig waren die Konfrontationen mit den vielfältigsten Hufproblemen der mir anvertrauten Pferde, weshalb ich gezwungen war mich jeder unbekannten Situation jedes Mal erneut zu stellen. Es galt neue Behandlungsformen zu entwickeln, um den Pferden und ihren Besitzern gerecht werden zu können. Ich verdanke es dem Vertrauen dieser Menschen und letztendlich der Nöte ihrer Pferde, dass in meiner Einrichtung – neben der Weiterentwicklung der Huforthopädie – zusätzlich einige weitere Erkrankungsformen, insbesondere der Huflederhäute und deren unterschiedlichen Erscheinungsformen, inzwischen begründet und erfolgreich behandelt werden können.

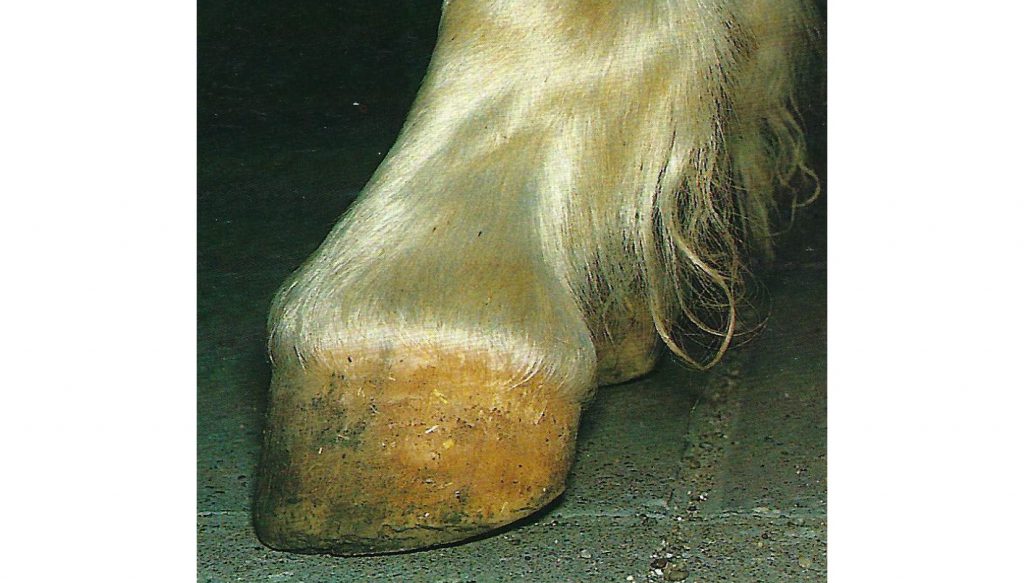

Die Erkenntnis der Andersartigkeit der Huflederhäute gegenüber den anderen Geweben, und die Behandlungsmöglichkeiten die sich daraus ergaben, führten neben weiteren Heilverfahren auch zur Aufdeckung der Ursachen und zur Entwicklung eines Heilverfahrens bei dem sogenannten Huf- und Strahlkrebs.

Bereits ab dem Jahr 2001 konnten unterschiedlich umfangreiche und mit unterschiedlichen Erscheinungsformen aufgetretene Huf- und Hufkrebserkrankungen geheilt und die Pferde mit gesunden Hufen entlassen werden, während noch 2008 in einer Magisterarbeit an der Uni Wien die Unkenntnisse zu den Ursachen bestätigt wurden, aber der Nachweis von „BPV -1“ (Bovinem Papillomavirus in Equinem Hufkrebs) geführt, dass angeblich BPV-1 eine aktive Rolle bei der Entstehung und Persistenz von Hufkrebs einnehmen soll. Eine weitere Ansicht der Tiermedizin die aufgrund der Behandlungserfolge meiner Entwicklungen ad absurdum geführt wurde.

Die anderen Sichtweisen, die sich infolge meiner vielfältigen und viel gearteten Erfahrungen während dieser Zeit nach und nach ergaben, und die Erkenntnisse zu bisher nicht erkannten und somit nicht benannten Hufphänomenen, führten neben der Entwicklung neuer Behandlungsformen zwangsläufig zu neuen Begrifflichkeiten für etliche bisher nicht bekannte oder fehlinterpretierte Huferkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates der Pferde, die inzwischen zum Standard der Fachterminologie zählen. Das Wissen, das ich mir während dieser Zeit aneignen konnte, versuche ich seit nun mehr als 17 Jahren in meiner Lehreinrichtung an Dritte weiterzugeben, Unterstützung finde ich seit 2005 durch ein Ausbilder- und Prüferteam.

Nach 14 Jahren großer physischer und psychischer Belastungen, aber reich an Erfahrungen und sehr zufrieden mit den Ergebnissen meiner bisherigen Arbeit, hatte ich auch aufgrund meines fortgeschrittenen Alters und ausgelaugt infolge der vielfältigen Anforderungen die Huf-Rehastation 2014 leider aufgeben müssen.

Die huforthopädischen Lehren haben mit den bisher üblichen Lehrmeinungen zu den Hufen allgemein, sowie mit deren Diagnosen und Behandlungsvorschriften im Speziellen, nichts gemein und sind somit mit diesen nicht vergleichbar.

Während die althergebrachten Ansichten sich von jeher auf rein empirische Ansichten stützen, die nie kritisch hinterfragt aber unterschiedlich interpretiert, teilweise kopiert und vermischt wurden und werden, basiert die kognitive und angewandte Huforthopädie auf der sehr speziellen Huf-Physik und deren Wirkungsweisen, und wendet sie fortan bei den Hufbehandlungen an. Die Huforthopädie befasst sich mit denen vom Körpergewicht bedingten physikalischen Vorgängen an Hufen und Gliedmaßen, basierend auf der Wissenschaft über die physikalischen Wechselwirkungen nach Newton „Druck gleich Gegendruck“ (Newton drei), und ist somit de facto ein Zweig der physikalischen Wissenschaft, welche deshalb andere Interpretierungen oder abweichende Ansichten über den Umgang mit Hufen grundsätzlich ausschließt.

Zusätzlich basiert die Huforthopädie auf weiteren physikalisch-physiologischen Vorgängen, die aufgrund jenes an den Hufen wirkenden Physikalischen Gesetzes generiert werden, welches sich mit den „Wegen des geringeren Widerstandes“ befasst, sowie zusätzlich und im Besonderen mit den unmittelbaren Einwirkungen der hufphysikalisch bedingten Einflüsse auf die biologischen Gewebe und Physiologie der Pferde insgesamt.

Die Verknüpfung dieser Mechaniken mit lebenden Gewebezellen und deren Reaktionen darauf finden in der gesamten Physiologie der Lebewesen kein Beispiel. Entsprechend unbeachtet und im Beharren auf traditionellen Betrachtungen und Lehrmeinungen wurde und wird dieser wesentliche Aspekt bei der Betrachtung des Gesamtkomplexes Huf als Teil des Bewegungsapparates von den althergebrachten Lehren völlig außeracht gelassen.

Eine der Säulen der huforthopädischen Lehren ist aber die Beachtung und das Miteinbeziehen dieser vielfältigen Reaktionen und Gegenreaktionen aufgrund der physikalisch-biologischen Gesetzmäßigkeiten, immer im Bestreben deren konzertiertes Zusammenspiel herzustellen und zu erhalten.

Der Formenkreis „Huforthopädie“ ist aufgrund der unterschiedlichen, individuellen und sehr wandelbaren Sachverhalte von höchster Komplexität, es erfordert jahrelange oder Jahrzehnte andauernde Wissbegier und die Anhäufung von Erfahrungen sie sich umfassend erschließen zu können.

Dennoch ist die Huforthopädie eine schnell sich ausbreitende und gefragte, aber auch eine gerne kopierte, allerdings weit unterschätzte Lehre im Fachbereich Hufgesundheit und Gesundheit des Stütz- und Bewegungsapparates der Einhufer. Die erfahrungsgemäß erst aufgrund von umfassenden Kenntnissen der hufphysikalischen Gesetze, und ebenso bedeutend, durch Kenntnisse und Erfahrungen bei der Befundung und Behandlung der unterschiedlichen Huferkrankungen beherrschbar ist. Aus diesem Grund sind besonders die engen Zusammenhänge der biologischen mit den mechanischen Vorgängen, welche zwangsläufig zu interdisziplinären Überschneidungen in den Fachbereichen der Medizin führen, die sich mit der Behandlung pathologischer Fehler an den Stütz- und Bewegungsapparaten der Einhufer beschäftigen, dem Formenkreis der Huforthopädie zuzuordnen.

Aufgrund der Ganzheitlichkeit der von mir festgelegten und ohne Ausnahmen in der Huforthopädie – so wie ich sie verstehe – und im DIfHO ausnahmslos geltenden Lehren konnte sich das Deutsche Institut für Huforthopädie® zu der erfolgreichen und aus dem Hufsektor nicht mehr wegzudenkenden Lehreinrichtung entwickeln, die dem hohen Anspruch an die Gesundheit der Pferdehufe wie keine Zweite gerecht wird.

Leider, und zum Nachteil der Huforthopädie allgemein, werden aufgrund dieses Erfolges Begehrlichkeiten geweckt, infolge derer versucht wird sie zu kopieren oder sie in Versatzstücken und in einer durch Ersatzlehren verfremdeten Form an Dritte weiter zu geben, das besonders in den Fällen in denen sie in ihrem gesamten Spektrum unbekannt ist oder nicht verstanden wurde.

Wo fachliche Eignung durch ein Übermaß an Selbstüberschätzung und Egotismus (dem Bestreben sich in den Vordergrund zu stellen) ersetzt wird, muss zwangsläufig das Schaden nehmen, was ich einst als Huforthopädie bezeichnete, und damit einhergehend ihr hohes und vertrauensbildendes Potential bei den Pferdebesitzern. Davon betroffen sind zunächst diejenigen, die sich an der Verbesserung der allgemeinen Hufmisere beteiligen möchten und sich in eine solche Ausbildung begeben, entsprechend die Pferde, die von jenen im guten Glauben die Huforthopädie zu beherrschen, anschließend behandelt werden, und schließlich die Pferde-Besitzer, die ihre Hoffnung auf Verbesserung der Lebensqualität ihrer Pferde in solchen Fällen begraben müssen.

Wenn ich resümiere was gut und was schlecht lief, nachdem ich mich auf die Spurensuche machte um die Hufgesundheit meines Pferdes zu verbessern stellt sich die Gewissheit ein, mit der Entwicklung der Huforthopädie bereits viel Leid bei Pferden und Sorgen bei ihren Besitzern dadurch genommen zu haben. Und gleichermaßen die Befriedigung vielen Menschen einen Beruf mit hohem Tierschutzfaktor und Ansehen ermöglicht zu haben, aber auch ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit aufgrund des Vertrauens das mir und meiner Huforthopädie seither entgegengebracht wird. Zurückblickend muss ich allerdings auch zur Kenntnis nehmen in welchem Umfang der Begriff „Huforthopädie“ für eigene Zwecke missbraucht wird, und wie leicht sich Begehrlichkeiten einstellen können, sich durch sie zu profilieren und zu bereichern.

Jochen Biernat, im August 2017

© Copyright Jochen Biernat